教科書には載っていない多様な価値観や人生を、さまざまな大人の背中を見ながら学べる、「まなびのマルシェ」の企画運営および、キュレーション

グラグリッドは、東京都新宿区にある柏木小学校とともに、既存の教育システムを変革するプロジェクト「まなびのマルシェ」に取り組みました。これは「やってみたいこと」「なりたいもの」といった子どもたちの内なるビジョンを刺激して、子どもたちの多様な生き方や価値観を育み、自主的に学ぶことの楽しさを体験するプログラムです。グラグリッドでは、このプロジェクトの企画とファシリテーションを担当しました。

課題

・従来の教育システムでは、子どもたちが自ら課題を発見し、新たな価値を創造する力を育てにくい。

・社会は常に変化しており、既存の枠組みにとらわれず、自ら考え、行動できる人材の育成が必要とされている。

・子どもたちが自ら学びたいという情熱を持ち、その情熱を原動力として主体的に学ぶ機会が不足している。

共創と取り組み

・柏木小学校とグラグリッドが連携し、教育プロジェクト「まなびのマルシェ」を企画。

・多様な「冒険家」(教科書には載っていないような、様々な分野で活躍する大人等)が学校内に出店し、子どもたちが自身の興味に基づいて自由に冒険家を選択して参加する。

・「冒険家」は自身の経験や仕事、人生観を語り、子どもたちの内なるビジョンを刺激する。

・子どもたちは、多様な価値観や生き方に触れ、自主的に学ぶことの楽しさを体験する。

価値化したこと

・多様な「冒険家」との出会いを通して、子どもたちの「学び」への意欲を高めた。

・子どもたちは「冒険家」の個性的な生き方や価値観に触れ、教科書を超えた学びの楽しさを体験し、自ら学ぶことの大切さに気づいた。

・子どもたちは、教科書には載っていないが、生きるうえで大切にするといい考え方や姿勢に気づいた。

・「冒険家」自身も、自身の経験やスキルを社会に還元することの喜びや、新たな挑戦への意欲を見出した。

課題&実現したいこと

従来の教育システムでは、教科書の内容を教えること、テストで点数を取ることに重きが置かれがちです。そういった取り組みは、与えられた課題をこなし、正解を導き出す能力には役立つものの、自ら課題を発見し、新たな価値を創造する力は育みにくいと言われています。これからの社会に必要なのは、既存の枠組みにとらわれず、変化を恐れず、自ら考え、行動できる人材です。そして、その原動力となるのが、一人ひとりの「こんなことを学びたい」、「こんな生き方をしたい」という内なるビジョンであると考えました。

そこで、竹村校長をはじめとした柏木小学校の先生方と、子どもたちの内なるビジョンを呼び覚ます教育プロジェクトに取り組むべく、新しい教育のあり方にチャレンジしました。グラグリッドが協力したのは、多様な大人たちの生き方に触れ、子どもたちが自らの視野を広げ、自身のビジョンを発見するプロジェクト「まなびのマルシェ」の設計・運営・ファシリテーションです。

また、「まなびのマルシェ」で得た子どもたち自身の学びの情熱を、学校内から社会へと拡張し、実践的・主体的に学びに取り組む派生プロジェクトでも、ビジョンづくりのワークショップを担当しました。

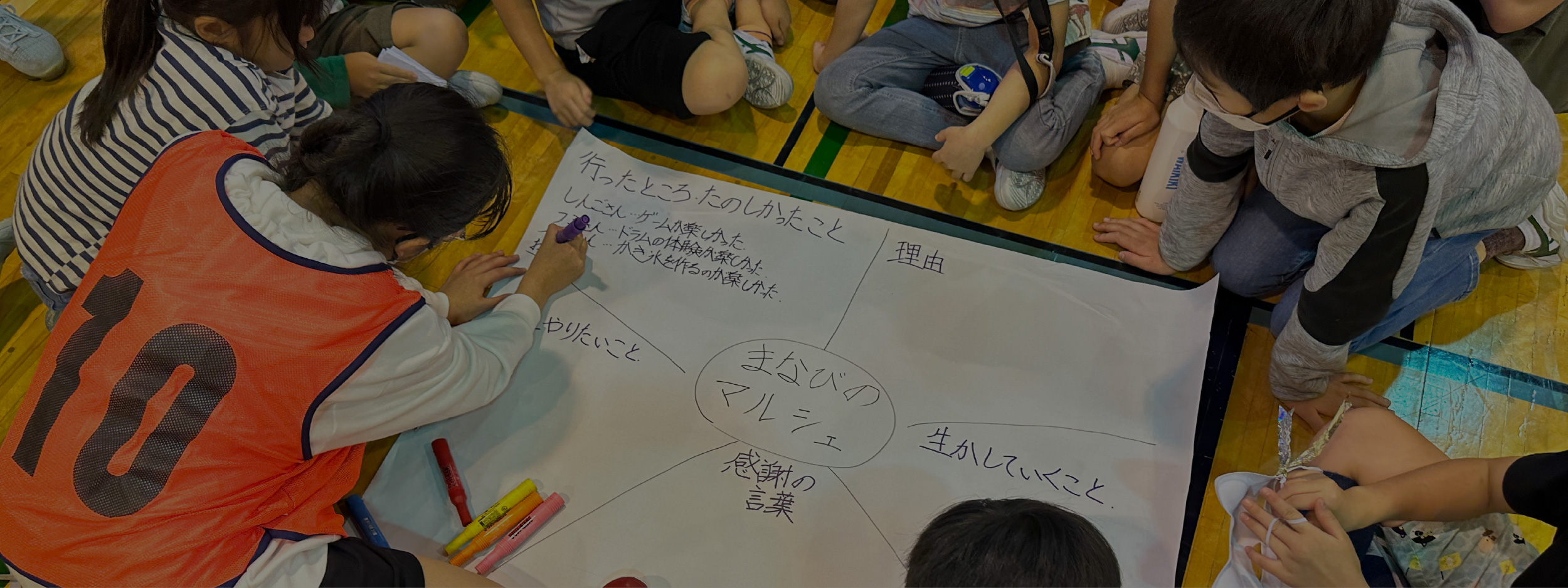

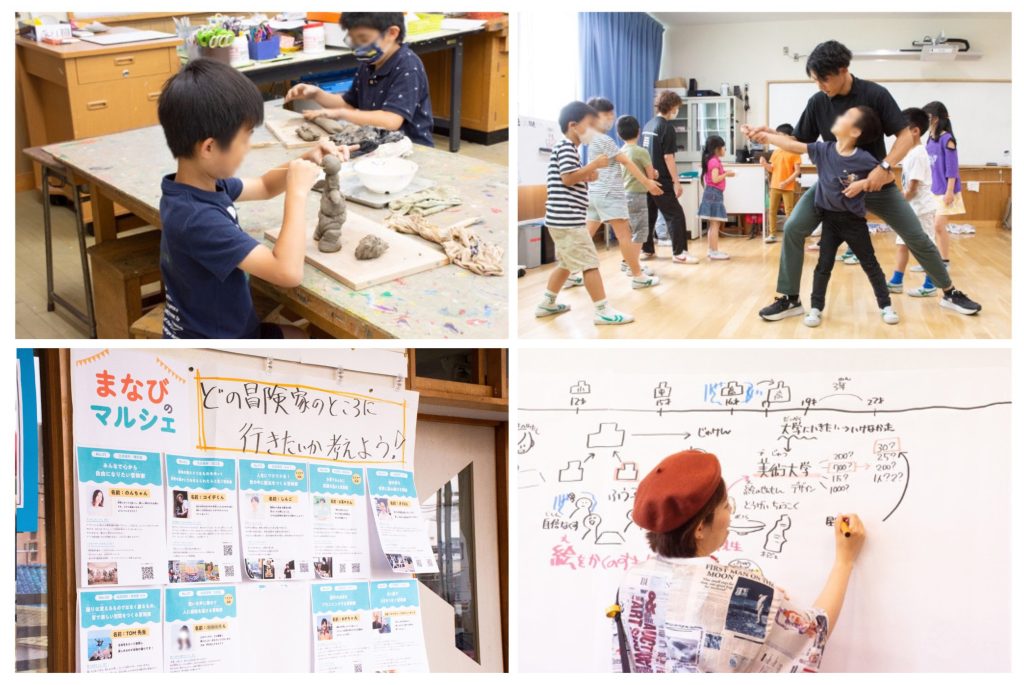

▼まなびのマルシェでの冒険家と子どもたちの様子

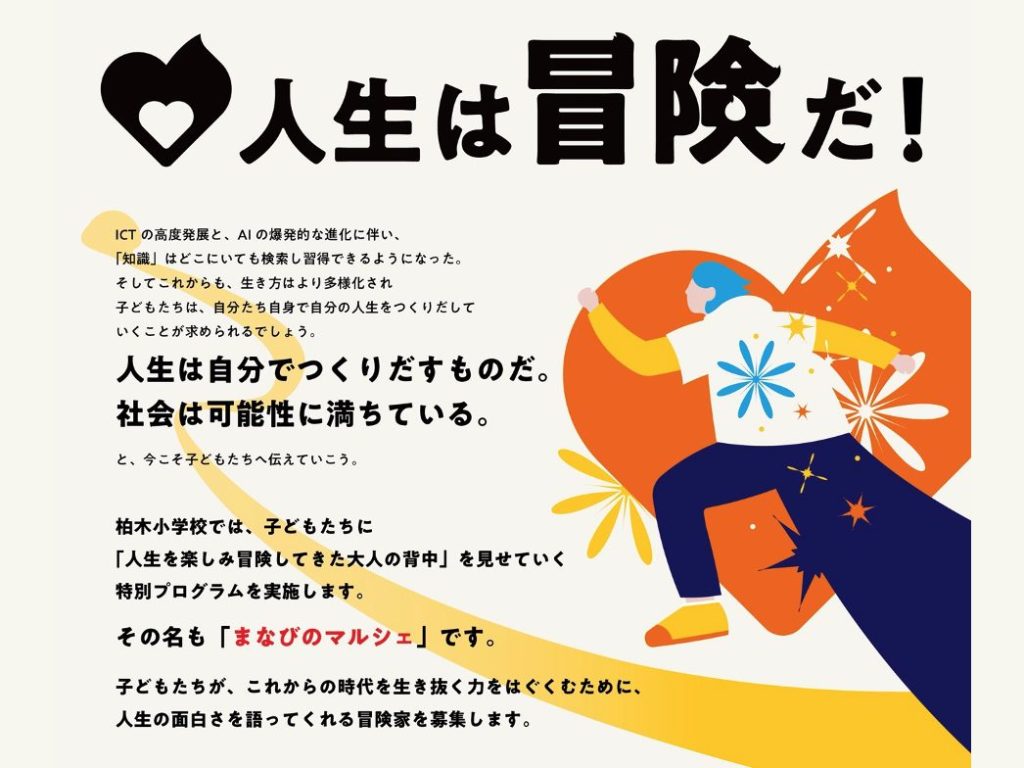

▼冒険家や保護者に向けた活動意義の説明資料

共創と取り組み

まなびのマルシェのねらい

「まなびのマルシェ」は、子どもたちの「生きる力」を育むことを目指した、柏木小学校で展開されたプロジェクトです。

・多様な大人との出会いを通して、子どもたちの「学び」への意欲を高める

・社会で活躍する様々な分野の「冒険家」(大人)を学校に招き、子どもたちは自分の興味のある冒険家のステージを選んで参加する。

・冒険家たちは、「教えない」「管理しない」をポリシーに、自身の経験や仕事、人生観を子どもたちに伝える。

・子どもたちは、教科書では得られない多様な価値観や生き方に触れ、自発的に学ぶことの楽しさを体験する。

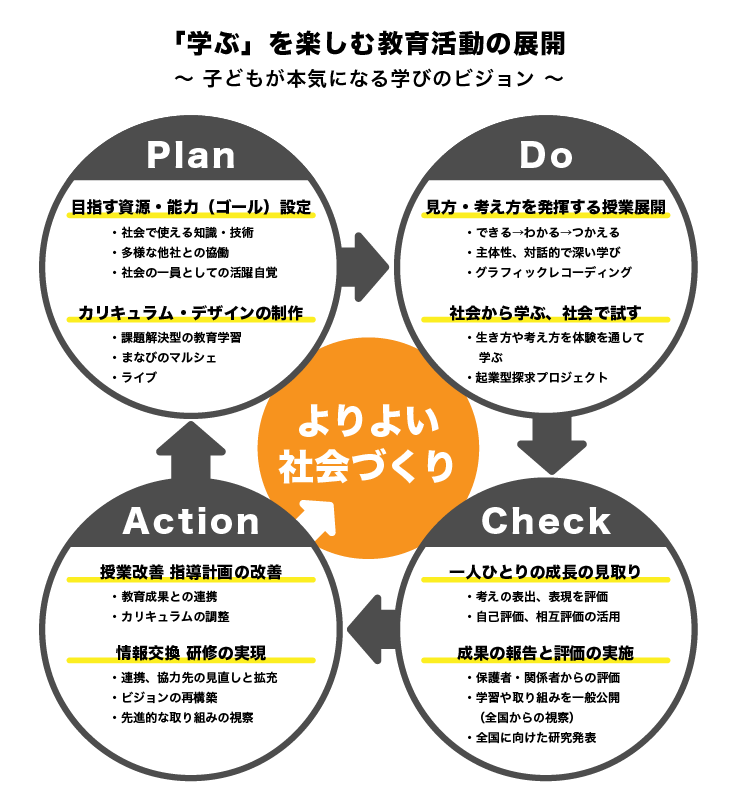

▼竹村校長による柏木小の学習プラン

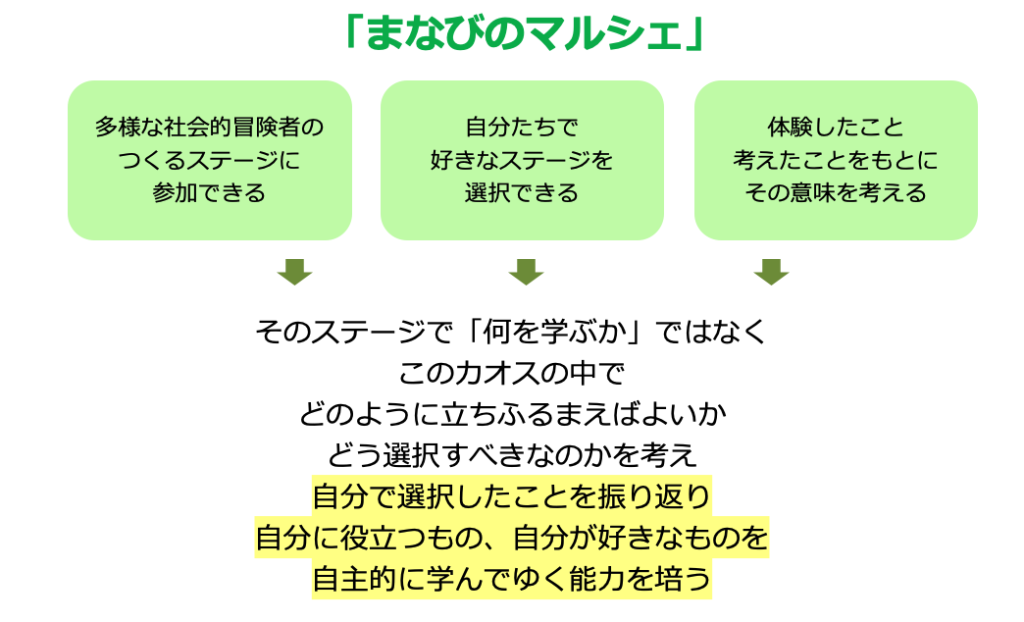

自身に役立つもの、好きなものを自主的に学んでいく能力を育む

「まなびのマルシェ」は、多様な大人の生き様と出会う場です。「まなびのマルシェ」に集まるのは、デザイナー、陶芸家、オリンピック経験者、IT企業の創業者など、さまざまな分野で活躍する、いわば「冒険家」たち。彼・彼女らは、自分の仕事について一方的に教えるのではなく、子どもたちに自身の人生経験を語ります。

その中で、子どもたちは、大人がどんなことを考え、どんなことに喜びや苦しみを感じ、どのように壁を乗り越えてきたのか、自主的に学ぶ能力を育みます。そして、その過程で、自分自身の心に火を灯す、人生の羅針盤となるようなビジョンを見つけることを目指します。

▼「まなびのマルシェ」の狙い

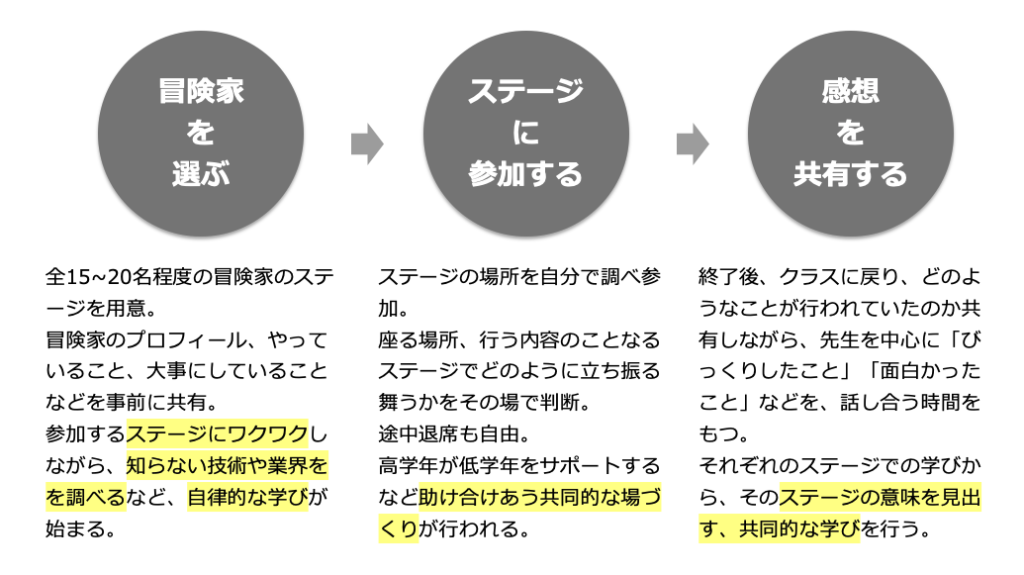

▼「まなびのマルシェ」での子どもたちの体験の流れ

グラグリッドは「まなびのマルシェ」におけるプログラム設計と、先生たちや冒険家との密接な連携といった支援、ファシリテーションなどを担当しました。

● グラグリッドの担当したこと

・プログラムの設計と運営: 子どもたちが安全かつ効果的に学べるよう、プログラムの内容やルールを策定し、当日の運営を行いました。

・多様な「冒険家」の発掘と選定: 独自のネットワークを活用し、子どもたちの好奇心と探究心を刺激する、個性豊かな「冒険家」を発掘しました。

・先生たちとの連携: 「まなびのマルシェ」に対する先生たちの理解と協力を得られるよう、丁寧にコミュニケーションを取りながら、プロジェクトを進めました。

・冒険家へのサポート: 冒険家たちが、それぞれの個性と情熱を活かして、子どもたちと向き合えるよう、必要なサポートを提供しました。

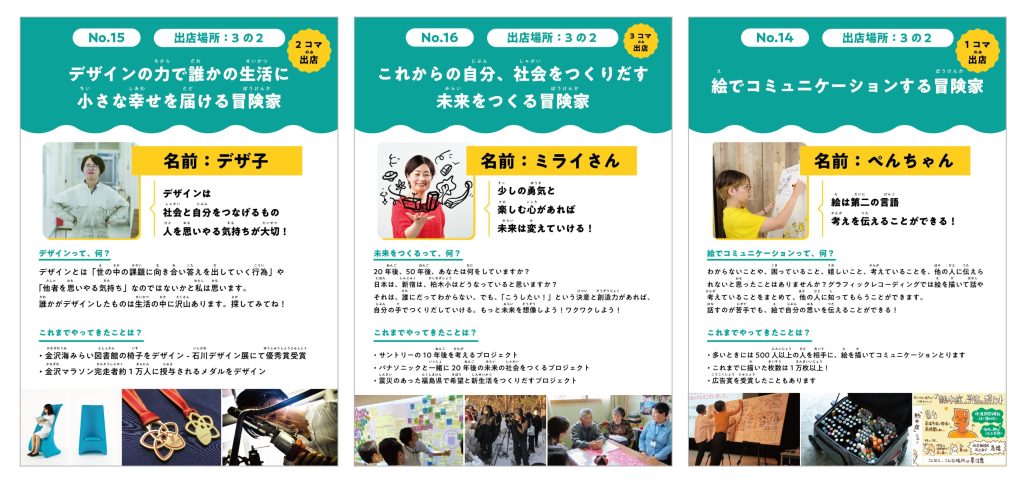

● 「まなびのマルシェ」の概要

・子どもたちの主体性を促す:15〜20名程度の多様な冒険家がブースを出店。子どもたちは、興味のあるブースを自由に選択して参加する。

・多様な出会い:さまざまな職業や生き方をする「冒険家」と出会い、子どもたちは既存の価値観を揺さぶられる。

・学びの多様性:各ブースでは、講演、ワークショップ、実演など、様々な形式で「冒険家」の経験や知識が共有される。

・出店者例

・デザイナー、陶芸家、オリンピック経験者、IT企業の創業者、

芸人、声優、アニメーター、編集者、フォトグラファー、画家、

着物愛好家、日本茶ソムリエ、ダンサー、ミュージカル俳優、

ドラマー、建築家、栄養管理士 など

・出店場所:教室、体育館、図工室など学校全体を利用する。

・実施回数

・プロトタイプ実施 2022年冬

・第一回 2023年春

・第二回 2023年秋

・第三回 2024年冬

・第四回 2024年夏

▼グラグリッドのメンバーは冒険家としても参加

単なる知識伝達の場ではない「まなびのマルシェ」は、多様な価値観が交錯し、関係性が再構築される場となり、子どもも大人も、互いに刺激しあい、学び合う場が生まれていました。

「まなびのマルシェ」に関するnote記事

・見学にきませんか? “教えない”小学校プログラム「まなびのマルシェ」 2024年冬 開催します!

・見にいこう!子どもたちが心を震わす瞬間を。「まなびのマルシェ」 “教えない”小学校プログラム

・教科書には載っていない!?風変わりな人の生き様に出会う授業「まなびのマルシェ」開催!!

▼活動の様子

まなびのマルシェが終わり次の活動へ

「まなびのマルシェ」を実施後、「まなびのマルシェ」で生まれた学びの火種を、社会の中に広げていく、実践的な活動を通して学ぶ起業型探究プロジェクト「柏木ライブ」が柏木小学校でスタートしました。

この「柏木ライブ」は子どもたちが広告代理店、屋上野菜づくり等の6個のプロジェクトチームに別れ、学校内や周辺地域で大人たちと共に、学校や地域を盛り上げる活動を行うというものでした。

まなびのマルシェで、冒険家からさまざまな刺激をもらい学びあった子どもたちは、「柏木ライブ」ではチームを組み、自ら行動していかなければなりません。そこでグラグリッドでは、この新たな活動へとつなげていくために、自分たちが何をしたいのか、どんな社会を実現したいのかを考えるビジョンづくりワークショップの支援を行いました。

ここで生まれるビジョンは、単なるアイデアではなく、子どもたちの情熱や信念に基づいたプロジェクト活動の指針となるものです。「柏木ライブ」では、小学生が各プロジェクトチームのビジョンを作るために、2回にわたってワークショップが行われました。

▼考えたビジョンを発表する子どもたちの様子

「柏木ライブ」のワークショップに関するnote

・小学生による・小学生のための・小学生のビジョンづくり!ワークショップ実施

価値化したこと

「まなびのマルシェ」では、従来の教育の枠を超えた新しい学びを創造しました。

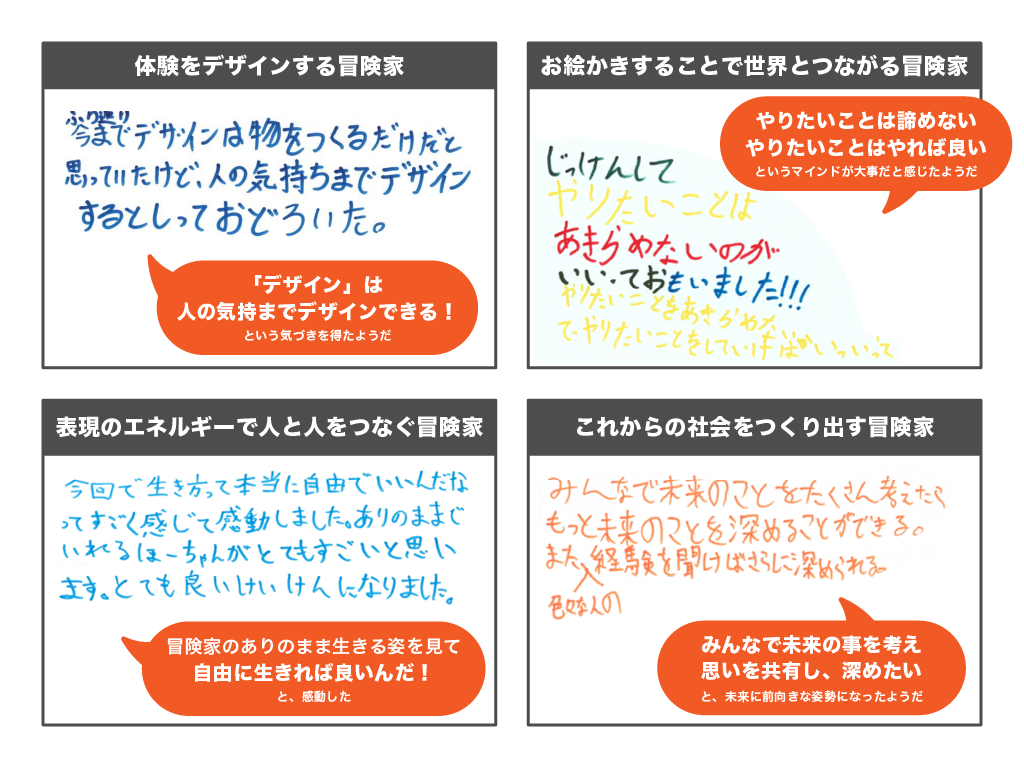

・多様な「冒険家」との出会いを提供することで、子どもたちの「学び」への意欲を高められました。

・子どもたちは「冒険家」の個性的な生き方や価値観に触れることで、教科書を超えた学びの楽しさを体験し、自ら学ぶ大切さに気づきました。

・「冒険家」自身も、子どもたちとの交流を通して、自身の経験やスキルを社会に還元することの喜びや、新たな挑戦への意欲を見出しました。

さらに、プロジェクトを通して、子どもたちだけでなく、先生や保護者にも変化が生まれました。

・先生たち

従来の教育方法にとらわれず、子どもたちの主体性を尊重する新しい教育のあり方に気づき、子どもたちと共に学び、成長する姿勢を持つようになりました。

・保護者

子どもたちの変化を目の当たりにすることで、新しい教育の可能性を実感し、子どもたちの成長をサポートする意識が高まりました。

▼まなびのマルシェに参加した子どもたちの感想

クライアントの声

柏木小学校校長:竹村先生

柏木小学校にさまざまな生き方や価値観というエネルギー体を投げ入れてくださったのが、まなびのマルシェです。これは、大人の高尚な子どもへのイタズラというか、アソビ心と言ったほうがよいかもしれません。

大人が真剣にハマることは、子どももハマる、その瞬間に出会えたことは、私達の発見であり、歓びそのものでした。何をしているのかよくわからなかった、参観者や保護者にも、子どもたちの興奮や心の弾む波動が伝わってきたのでしょう。何かとてつもないものを見た、体験したという感覚になっていたようです。

このプログラムを実施していくのに苦労したことは、定型ではなく、生きているプログラムであったということです。何がでてくるのかわからない、どう展開するのかわからないといったことが、準備をしていく上で大変でした。一番は、この企画をコーディネートしてくださり、連絡調整を引き受けてくださったグラグリッドさんの皆様でした。その一部に過ぎない大変さではありますが、本校の職員たちも、準備と連絡調整に追われていました。もし、企画倒れや、徒労に終わっていたら、袋叩きになっていたはずです。

さて、子どもたちは、このマルシェを通して、大人たちが真剣に向き合うこだわりや趣味やアソビに、ものすごく憧れていました。それは教科書には載っていることではなくて、テレビにも出てこないし、ユーチューブでも見られない、特殊なものです。「ああ、そうか!」子どもたちは、気付きはじめたのです。そのオリジナリティとパワーに。そして思いっきり楽しみました。

彼らが得たものは、自由な発想の大切さと、それを具体化するパワーの必要性でした。まなびのマルシェは、たしかに子どもたちを成長させてくれました。

子どもたちは、こういった経験から、考え方や行動の幅が一気に大きくなり、今度は大人が見ていて楽しめる存在となりました。こういった機会をいただいた、グラグリッドの皆様、そして冒険家の皆様に、深く感謝申し上げます。

グラグリッドメンバーのコメント

子どもたちに多様な価値観や生き方に触れ、自主的に学ぶことの楽しさを体験してもらうためにわたしたちが大事にしたことは、冒険家、先生、保護者など参加する人の立場に合わせた、プログラムの価値やルールなどの伝え方でした。

まなびのマルシェには、さまざまな価値観をもつ大人たちが大勢参加しました。そして小学校という場で、安心安全に子どもたちにとっての新たな発見を促すためには、プログラム全体のルールづくり、連絡手段の確立、情報共有方法の整備、参加する大人たちの選定とスタンスの伝達が肝だったように思います。

グラグリッドではこれまでさまざまな領域の方々と共創する機会がありました。過去の経験があったからこそ、これまで以上に多様な方々が参加するまなびのマルシェという場を生み出せたのだと感じています。

まなびのマルシェは、たくさんの方々に協力いただき実現させることができました。冒険家として参加いただいた大人たち、そして当日のサポートや自ら冒険家として名乗りを上げていただいた保護者の方々に大変感謝しています。

このプログラムを通じて感じたこと、学んだことが子どもたちの今後の人生の糧になると嬉しいです。

(グラグリッド 川村)